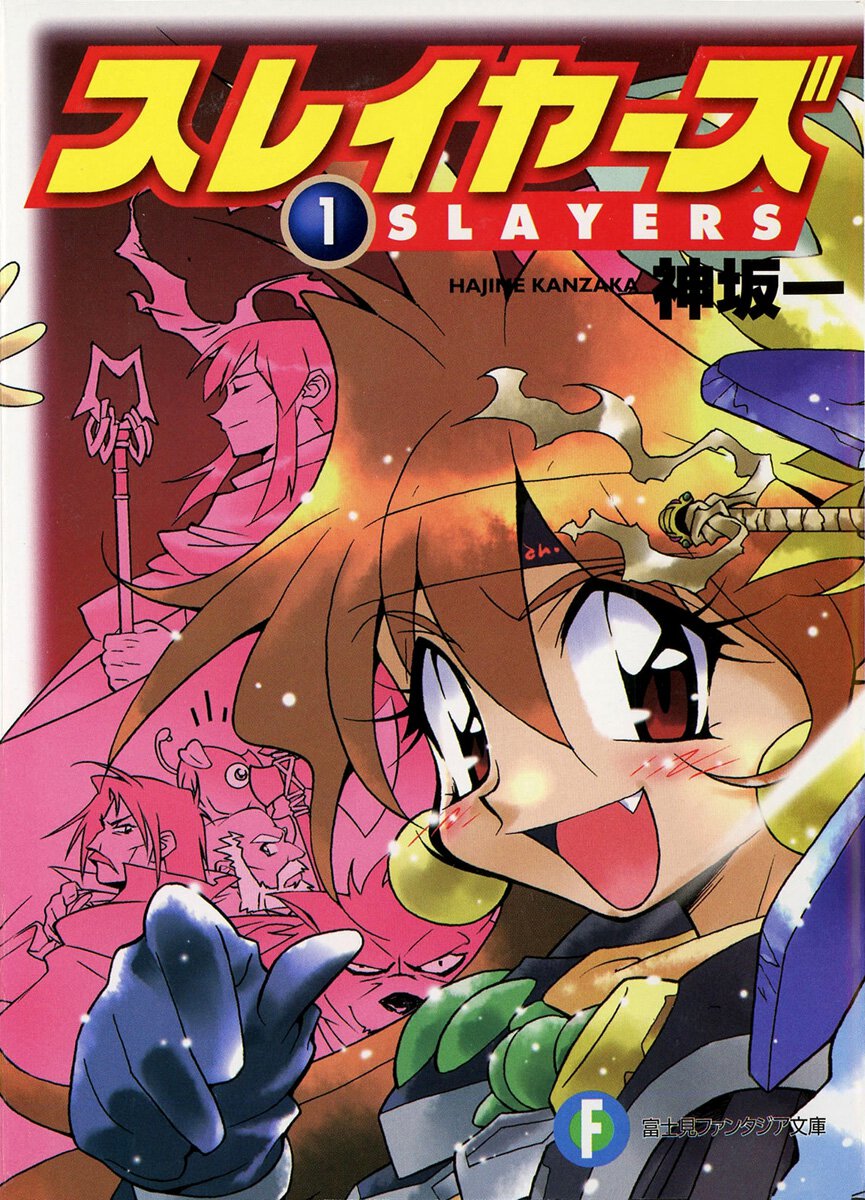

『スレイヤーズ』100回は読んだ。ノブコブ徳井健太の根っこにあったのは名作ライトノベル【あなたの #チャレ活】

つらい現実から逃避させてくれたのは、心躍る冒険譚

――「スレイヤーズ」を100回は読んだという噂を耳にしました。

徳井健太(以下:徳井):読みましたね。たまに同じ本を何回も読む人っていますし、そういう人の話を聞いていても、本好きな人は異常だなと思ってもいたのですが、自分の過去を思い出したら、俺も同じことをやっていました(笑)。

――「スレイヤーズ」との出会いはどんなきっかけだったのでしょうか。

徳井:まだ千葉に住んでいた子供時代に歯医者を頑張ったご褒美に買ってもらいました。ご褒美の本を選びに行った本屋さんに『スレイヤーズ』の2巻があったんです。当時はまだ2巻までしか発売されていなくて、1巻も置いてあったのに、ひねくれていた俺は2巻を買ったんです。よく映画でもシリーズ2番目の方が面白いという流れもありますしね。今、考えてみると本当に嫌な子供ですけど(笑)。でもそれが俺にとって初めて小説を読んだ機会でした。

――いかがでしたか?

徳井:読み終わった瞬間“もうリナたちのいる世界に出会えないのか”とすごく虚無感があったんです。寂しくなってもう一度冒頭から読み始める。それでまた読み終わると寂しくなる、を繰り返しました。そうして読み終える度に悲しい思いをしていたのですが、ふと“そうだ!まだ1巻があるじゃないか!”と気づいて、すぐにお小遣いを持って1巻を買いに行って、いっぱい読みました。新刊が出るまでひたすら既刊本を飽きることなく読んでいましたね。

――作品のどんな要素に惹かれましたか?

徳井:ファンタジックな世界に没入したかったのかなと思います。読んでいると『スレイヤーズ』の世界にいられる感じがして。当時の自分はある種のヤングケアラーでもあって、そのしんどい現実を物語で上塗りしていたのかもしれません。エロい意味ではなく同人誌は全部買いたかったくらいでした。同人誌はエッチな展開が多いし、それを見たいわけではなく、ただリナがガウリイと出会っていなかったらどういう世界になっているのか、アメリアがどんな幼少期を過ごしていたのかが気になって、誰か書いていないかなと、手あたり次第読み漁りました。ただ、やっぱり自分なかにある「こうあってほしい」という展開が描かれているわけではないので、ついに俺がその話を書き始めるんです。

――二次創作!

徳井:誰かに読ませるためではなく、俺が考える、この時のリナたちはどうだったのかを書いていたくらい『スレイヤーズ』の世界にはまっていました。同人誌を買い集めて、なんだったら絵の上手い同人作家さんに自分が物語の構成をするから絵を描いて欲しいって手紙を書いたこともありましたね。誰よりもうまく話を作れるから、この人に絵を描いてもらえばいいんだ!と思って。きっと全員から気持ち悪がられたと思います(笑)。そりゃそうですよね。13歳とかの子供が“原案やるので絵を描いてください”って。話にならないですよ。

――今、振り返ると『スレイヤーズ』と共に在った時期はどんな時間でしたか?

徳井:講演会もやっているのですが、当時は今で言うヤングケアラーという生き方をしていたんです。父親は単身赴任で、母親が病気をして、6歳下に妹がいたので、俺がごはんを作って妹を世話して家のことをやって、勉強もしていた。それは可哀想なことではなく俺にとっては普通のことだったんです。“今、思えば”という枕詞はつきますが、感情があまりなかったですね。今でも感情的になることはほぼなく淡々と物事を実行していくタイプなんです。学生時代をそんな風に生きていたのですが、『スレイヤーズ』との時間は違いました。もっぱら寝る前に布団の中で読んでいたのですが、その瞬間は違う世界にぶっ飛んでいけることがめちゃくちゃ楽しかった。VR状態で世界に飛び込める。なんであんなに何度も読んでいたのか自分でも不思議ですが、現実逃避のアイテムだったのかもしれないですね。

――小説を読むこと、小説を書くこと、様々な「チャレンジ」へと繋がったんですね。

徳井:まさにそうです。『スレイヤーズ』と出会っていなかったら、書き物に挑戦なんてしなかったでしょうし、そもそも本を読むという行為を好きになっていたかすら分かりません。現在、WEB版のTOKYO HEADLINEで『徳井健太の菩薩目線』というコラムを書いていますし、小説を書かせてもらったこともありますが、書き方は全部『スレイヤーズ』から学びました。自分の文章のベースにあるのは『スレイヤーズ』です。ボケ方も完全な真似に近いくらいだと思います(笑)。

小藪千豊さんとの出会いによって生まれた今の自分

――そんな今回のインタビューのテーマは「チャレンジ」です。『スレイヤーズ』以外にご自身の「チャレンジ」に影響を及ぼした出会いはありましたか?

徳井:35歳くらいの時に小藪千豊さんと番組でご一緒するようになったことがきっかけで、毎日のようにごはんに誘ってもらっていたんです。そこで小藪さんは“人間とは”と説いてくれました。それまで“人間とは”なんて教わったことも考えたこともなかったし、面白ければなんでもいいと思っていて、挨拶もよくわかっていなかったし、例えばお米に箸を刺しちゃだめとか玄関で靴を揃えるといった常識と言われる事が分からなかった。そんな俺を“奇人だ”とみんなは面白がってくれたけれど、小藪さんは“それは違う”って言うんです。普通はそうしたことも1、2回怒ったらその後は言わなくなりますが、小藪さんはそうではなかった。それは面白くない、違う、と言い続けてくれたんです。半年くらい掛かって“なるほど、俺は間違っていた”と気づきました。大切なのは、感謝であると知るんです。それは明治神宮に一緒に行った日が転機でした。

――その転機となった日はどんなことがあったのでしょうか。

徳井:一緒に明治神宮に行った時に、小藪さんは数万円をお賽銭箱に入れたんです。たくさん入れたから願い事もたくさん叶いますねって言ったら、小藪さんは黙ってしまって。しばらく砂利道を歩きながら“今日、明治神宮で清々しい気持ちになっただろう”と言うんです。砂利道にはゴミもないし、木々はきちんと手入れされているけど、それは勝手にそうなったものではなく明治神宮で働く人たちがやっていて、お賽銭からもその給料は出ているんだよ、と。お前は明治神宮に勝手に入って来て、その奇麗に整えられた環境の中で心が洗われたと10円とか100円を入れて帰っていくけれど、それは美味しい料理を食べて“ごちそうさま”って10円置いていくのと同じじゃないかって言われたんです。金は廻り巡るものだよ、と。なるほどと思いました。取材を受けて、ギャラをもらうけれど、これを見た人が本を買って、企業にもお金が入ってくることでまた新たな記事が出来て、と廻っていることに30代後半でようやく気づきました。

これまでの仕事も全てがそうだったんです。マネージャーが取ってきた仕事、“ぜひ徳井さんで”と言ってくださったもの。それらも全て廻るものだということに気付く。これは感謝しかないなと思ったんです。それまでやっていた奇人ぶったネタは自分はもちろん、誰のためにもなっていなかった。このことに気付いてからは、俺に対して求めてくれた仕事なのだから、その思いに応えようという気持ちになりましたし、今も常に感謝の気持ちでお仕事に臨んでいます。

――そんな徳井さん。今後チャレンジしてみたいことを教えてください。

徳井:音楽番組の司会です。文章とともに自分が得意であると自負できるのが、話をする相手の普段は見せない一面や一歩奥にある気持ちを引き出すこと。『酒と話と徳井と芸人』(NTTドコモの会員限定サービス『JOOKEY forスゴ得』配信番組)という、僕が芸人と酒を飲みながら話をする番組があって、東野幸治さんや麒麟の川島明さんも出てくれたのですが、若手も多く出演してくれるんです。酒の力もありつつ、相手に対して興味があるからとにかく掘り下げて聞いてあげると、みんな言いづらい話もしてくれるんです。これは俺が引き出せているからこそだと自負していますし、まだ見つかっていないキラーコンテンツなんじゃないかって思っています。そんな番組のように、自分の好きな音楽についてのインタビューを通して生身の面白さを引き出すような仕事に挑戦したいです。今後も自分だからできることに向き合って、発信を続けていきたいですね。

撮影●渡部伸

関連書籍

- インタビュー

- チャレ活

- 平成ノブシコブシ

- 徳井健太